傾僀儞僔儏僞僀儞偺敪尒丂

|

乮2018擭11寧12擔嶌惉乯 丂傾僀儞僔儏僞僀儞偼1905擭偵摿庩憡懳惈棟榑丄懠傪敪昞偟丄1916擭偵堦斒憡懳惈棟榑傪敪昞偟偰偄傑偡丅堦斒憡懳惈棟榑偼挻偑偮偔傎偳擄夝偱偡偐傜摉弶偼昡敾偵側傝傑偣傫偱偟偨丅偟偐偟丄僄僨傿儞僩儞嫧偑堦斒憡懳惈棟榑偑梊尵偟偨廳椡偑岝傪嬋偘傞偙偲傪奆婛擔怘傪棙梡偟偰幚徹偡傞傗丄奺抧偱島墘傪埶棅偝傟傞傎偳桳柤偵側傝傑偟偨丅 丂傾僀儞僔儏僞僀儞偼擔杮偱傕島墘偟偰偄傑偡偑丄偦偺帪傕帺恎偑惗奤偱嵟戝偺敪尒偲尵偭偰偄傞偙偲偑偁傝傑偡丅偦傟偼乽帺桼棊壓偡傞暔懱偵偼廳椡偑徚偊偰偄傞乿偲偄偆偙偲偱1907擭偵婥偑偮偄偨偦偆偱偡丅 丂偍偦傜偔挳廜偺恖払偼乽壗偩偦傫側偙偲偐乿偲巚偭偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅帺桼棊壓拞偺暔懱偑柍廳椡忬懺偵側傞偙偲偼丄崅偄偲偙傠偐傜旘傃崀傝傟偽乽傆傢偭偲乿偡傞偙偲傪扤傕偑宱尡偡傞偐傜偱偡丅傑偨丄帺桼棊壓偱柍廳椡忬懺偵側傞偙偲偼僯儏乕僩儞傕婥偑偮偄偰偄偨偙偲偱偡丅偦偺帪埲棃丄柍廳椡忬懺偵側傞偺偼廳椡偲姷惈椡偑掁傝崌偆偐傜偩偲愢柧偝傟偰偄偰丄崱偱傕偦偺愢柧偑側偝傟偰偄傑偡丅 丂傾僀儞僔儏僞僀儞偑帺恎偱乽惗奤嵟戝偺敪尒乿偲尵偭偰偄傞偙偲偑帺桼棊壓偱柍廳椡忬懺偵側傞尰徾偺昞尰傪乽廳椡偑徚偊偰偄傞乿偲尵偄姺偊偨偩偗偩偭偨偺偱偟傚偆偐丅偦傟偱偼偁傑傝偵傕偍偐偟偄偱偼偁傝傑偣傫偐丅 丂傾僀儞僔儏僞僀儞偼僯儏乕僩儞偵宧堄傪暐偭偰丄乽廳椡偲姷惈椡偑掁傝崌偭偰偄傞偐傜偲偄偆愢柧偼娫堘偄乿偱偁傞偲業崪偵偼尵傢側偐偭偨偺偱偟傚偆丅廳椡偑徚偊偰偄傞偙偲偵婥偑偮偄偨偲偼壐傗偐夁偓傞昞尰偱偡丅傕偆彮偟丄柧妋偵斲掕偟偰偔傟偰偄偨傜僯儏乕僩儞椡妛傕彮偟偽偐傝廋惓壛偊傜傟偨偵堘偄偁傝傑偣傫丅 丂傾僀儞僔儏僞僀儞偺巚峫幚尡傪偙偙偱丄挌擩偵怳傝曉偭偰傒傑偟傚偆丅恾偼僗僞儞僼僅乕僪戝妛偺儂乕儉暸偺偳偙偐偱尒偮偗偨傕偺傪僐僺儁偟偨傕偺偱偡丅恾-1偲俀偵暘偗偨偙偲偲偙傟傜偺僉儍僾僔儑儞偼巹偑晅偗偨傕偺偱偡丅

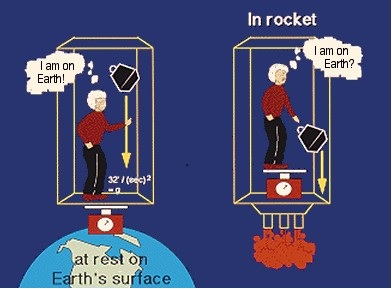

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾-侾丂廳偝偲椡 丂恾-1偺嵍懁偼傾僀儞僔儏僞僀儞偑僄儗儀乕僞乕偺幒撪偵偄傞忬懺偱丄偳偙偐偺奒偱巭傑偭偰偄傞偲偒傪昞偟偰偄傑偡丅僄儗儀乕僞偺僪傾偼暵偠偰偄傞偟丄憢偑偁傝傑偣傫偐傜奜傕尒偊傑偣傫丅愄偺僄儗儀乕僞偵偼奒悢巜帵婍傕側偄偺偱帺暘偑壗奒偱巭傑偭偰偄傞偺偐傕暘偐傝傑偣傫丅 丂惷巭偟偰偄傞幒撪偱偼暔偼壓偵棊偪傑偡丅恾偱崟偔昤偐傟偨傕偺偼僇僶儞偱偟傚偆偐丄壗偐暘偐傝傑偣傫偑幒撪偱嬻拞偵偁傞傕偺偼彴偵棊偪傞偙偲傪帵偟偰偄傑偡丅傑偨帺暘偺懌偼帺廳偑偐偐偭偰偄傞偙偲傪姶偠偰偄傑偡丅偙偺恾偱偼攭偑幒奜偵昤偐傟偰偄傑偡偑幒撪偱寁傟偽懱廳傪帵偡偱偟傚偆丅乮攭傕幒撪偵偁傞偺偱偙偺奊偺娫堘偄偱偡丅乯 丂傾僀儞僔儏僞僀儞偺幙検傪倣乮僉儘僌儔儉乯偱偁偭偨偲偟傑偡丅抧忋偱偺廳椡壛懍搙傪倗乮亖9.8m/s丱2乯偱偡偐傜傾僀儞僔儏僞僀儞偺懱廳W偼W=倣倗偱偡丅W偺扨埵偼N乮僯儏乕僩儞乯偱偡丅倣亖60乮僉儘僌儔儉乯偲偡傞偲W亖600乮僯儏乕僩儞乯偺廳偝傪懌偺棤偵姶偠傑偡丅懱廳寁偼俇侽侽N傪帵偟傑偡丅僉儘僌儔儉昞帵偱偡偲俇侽倠倗傪帵偡偱偟傚偆丅 丂尰戙偺懱廳寁偼僉儘僌儔儉昞帵偺傕偺偑杦偳偱偡偐傜丄偦傟傜偼懱幙検寁偲屇傇傋偒側偺偱偡丅 丂恾-侾偺塃懁偼傾僀儞僔儏僞僀儞偑偄傞僄儗儀乕僞偺幒偑儘働僢僩偵傛傝抧忋偐傜棧傟偰偄傑偡丅儘働僢僩偺悇椡偑偪傚偆偳晜偔掱搙偺椡偱偁傞偲儘働僢僩偼忋偵傕壓偵傕峴偒傑偣傫丅偙偺傛偆側偲偒丄幒撪偱偼僄儗儀乕僞偑偳偙偐偺奒偱巭傑偭偰偄傞偲偒偲慡偔摨偠忬懺側偺偱偡丅幒撪偵偁傞暔偼棊偪傞偟丄帺暘偺懱廳傕摨偠抣傪帵偡偺偱偡丅 丂儘働僢僩偺悇椡傪F乮僯儏乕僩儞乯偱儘働僢僩偑偙偺椡偱摼傜傟傞壛懍搙傪兛偲偟傑偡丅拞偵偄傞傾僀儞僔儏僞僀儞偼倣兛偺椡乮姷惈椡乯傪懌偵庴偗傑偡丅傕偟丄儘働僢僩偑敪幩戜偐傜彮偟晜偄偨忬懺偱悇椡傪挷惍偟丄兛亖倗偺忬懺傪曐偮偲偳偆偱偟傚偆偐丅拞偺傾僀儞僔儏僞僀儞偼儘働僢僩偑晜偄偨弖娫偩偗丄乽敪幩偟偨偐側乿偲姶偠傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄偦偺屻偼儘働僢僩偺敪幩慜偲慡偔堘偄偑暘偐傝傑偣傫丅 丂儘働僢僩慡懱偺幙検傪M偲偡傞偲F=M兛偺娭學偑偁傝傑偡丅M兛傪姷惈椡偲屇傃儘働僢僩偺悇椡F偲掁傝崌偭偰偄傞偲峫偊傞偺偑僟儔儞儀乕儖偺尨棟偱偡丅壗傕側偄塅拡嬻娫偱偡偲儘働僢僩偼壛懍搙兛偱塣摦偟偰偄傑偡丅拞偺傾僀儞僔儏僞僀儞偼倣兛偺椡傪懌偵庴偗偰偄傞偙偲偼曄傢傝傑偣傫丅 丂儘働僢僩偑抧忋偐傜悅捈偵敪幩偝傟傞偲偒兛亖倗偱偁傞偲丄儘働僢僩偼抧忋偐傜彮偟晜偄偨忬懺偱忋偵傕壓偵傕塣摦偟傑偣傫丅偙偺偲偒傾僀儞僔儏僞僀儞偼儘働僢僩偑嶌摦偟偰偄傞偺偐敪幩慜側偺偐暘偐傜側偄偺偱偡丅嬫暿偑偱偒側偄忬懺偱偡丅倣倗亖倣兛偲摨偠側偺偱丄倣兛傪姷惈椡偲偄偆埲忋丄倣倗傕姷惈椡側偺偱偡丅敪幩慜偵抧忋偐傜懌偵庴偗傞斀椡偼懱廳偱偁傞姷惈椡偵摍偟偄偙偲偵側傝傑偡丅 丂僄儗儀乕僞偼彴偺壓偐傜庴偗傞椡偑抧忋偺斀椡偐儘働僢僩偺悇椡側偺偐慡偔嬫暿偑偮偒傑偣傫丅彴偐傜庴偗偰偄傞椡偑嬫暿偑偮偐側偄偺偱偡偐傜丄幒撪偵偄傞傾僀儞僔儏僞僀儞偵偼偳傫側専抦婍傪帩偭偰偒偰傕嬫暿偱偒傑偣傫丅

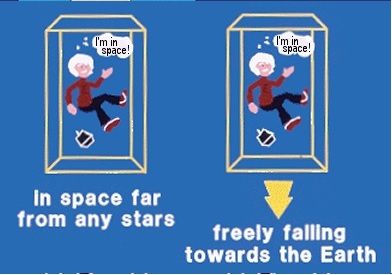

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恾乚2丂柍廳椡忬懺 丂恾乚俀偺嵍懁偼傾僀儞僔儏僞僀儞偺偄傞僄儗儀乕僞幒偑偳偺惎偐傜傕墦偔棧傟偨嬻娫偵偁傞忬懺偱偡丅偙偺偲偒丄偳偺惎偐傜偺塭嬁傕偁傝傑偣傫偐傜廳椡偼僛儘偱偡乮倗亖0乯丅偳偪傜偺曽岦偵摦偔偙偲偼峫偊傜傟傑偣傫丅廬偭偰丄偙偺僄儗儀乕僞撪偺暔懱偼偡傋偰乽傆傢偭偲乿晜偄偰偄傞忬懺偱偁傠偆偲峫偊傜傟傑偡丅幚嵺偵偳偺惎偐傜傕墦偔棧傟偨応強偵峴偔偙偲偼弌棃傑偣傫偐傜憐憸偡傞偩偗偱偡丅 丂恾乚2 偺塃懁偼抧媴忋偱傾僀儞僔儏僞僀儞偺偄傞僄儗儀乕僞偺儘乕僾偑愗傟偰帺桼棊壓偟偰偄傞忬嫷偱偡丅奜偵偼嬻婥偑側偄傕偺偲壖掕偟傑偡偲掞峈偑偁傝傑偣傫偐傜廳椡偵廬偭偰棊偪傑偡丅偡傞偲僄儗儀乕僞偺幒撪偱偼乽傆傢偭偲乿晜偄偰偟傑偆偺偱偡丅偙偺忬懺偼恾乚2偺塃懁偺忬懺偲慡偔摨偠偱偁傞偙偲偵傾僀儞僔儏僞僀儞偼婥偑偮偄偨偺偱偡丅屻偺恖偼嬫暿偑偱偒側偄偙偲偼摨偠偱偁傞丄偦偟偰偙傟偼摍壙尨棟偱偁傞偲乮擄偟偔尵偭偰乯擣傔偰偄傑偡丅 丂帺桼棊壓偵傛傞嬻娫偼廳椡偺側偄嬻娫偲摨偠偱偁傞丅偮傑傝丄偙偺擇偮偺嬻娫偱偼嬫暿偑偮偐側偄偲偄偆偙偲偼偡傋偰偺暔棟朄懃偑摨偠傛偆偵惉棫偟側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲側偺偱偡丅偙偺忦審傪枮偨偡傛偆偵偼偳偆側偭偰偄側偗傟偽側傜側偄偐傪昞尰偡傞偨傔丄傾僀儞僔儏僞僀儞偼悢妛幰偺彆偗傪摼偰堦斒憡懳惈棟榑傪姰惉偝偣偨偺偱偡丅 丂崙嵺塅拡僗僥乕僔儑儞撪偱偼偡傋偰偺暔懱偑乽傆傢偭偲乿晜偄偰偄傞忬懺偵偁傞偙偲傪崱傗偩傟傕偑尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅崙嵺塅拡僗僥乕僔儑儞偼抧媴偺昞柺偐傜栺400噏偟偐棧傟偰偄傑偣傫偐傜丄廳椡偺戝偒偝偼抧媴昞柺偺栺俉俋%傕偁傝傑偡丅偟偐偟丄柍廳椡忬懺偵側偭偰偄傞偺偼廳椡偲墦怱椡乮姷惈椡乯偑掁傝崌偭偰偄傞偐傜偲偄偆愢柧偑JAXA偺儂乕儉暸偱傕枹偩偵側偝傟偰偄傑偡丅 丂偟偐偟丄偙傟偑娫堘偄偩偭偨偺偱偡丅崙嵺塅拡僗僥乕僔儑儞偼忢偵抧媴偵岦偐偭偰棊壓偟偰偄傞偙偲偵曄傢傝偁傝傑偣傫丅悈暯曽岦懍搙偑昩懍8噏嬤偔傕偁傞偺偱偄偮傑偱偨偭偰傕抧昞偵摓払偟側偄偩偗偱偡丅帺桼棊壓忬懺偵偁傞偙偲偵曄傢傝偼側偄偺偱偡丅 丂崙嵺塅拡僗僥乕僔儑儞偺傛偆偵忢帪帺桼棊壓偟偰偄傞暔懱偼椡偑壗傕摥偄偰偄側偄墦偄塅拡嬻娫偵偁傞偺偲摨偠偱偁傞偙偲偑傾僀儞僔儏僞僀儞偺敪尒偱偡丅椡偺掁傝崌偄忬懺偱偼側偐偭偨偺偱偡丅 丂帺桼棊壓忬懺偵側傞偲徚偊偰偟傑偆廳椡偲偼壗偱偟傚偆偐丅恾-侾偲崌傢偣偰峫偊傞偲丄廳椡偵傛傞暔懱傊偺塭嬁偼椡偲偟偰偱側偔壛懍搙塣摦偱偟偐側偄偲寢榑偱偒傑偡丅傾僀儞僔儏僞僀儞偺惗奤偱嵟崅偺敪尒偲偼偙偺偙偲偩偭偨偺偱偡丅 丂廳椡偑椡偱側偄偲偄偆偙偲偼僯儏乕僩儞偺枩桳堷椡偑壖愢偱偁傝丄椡偲偟偰偼懚嵼偟柍偐偭偨偲偄偆偙偲偵傕側傝傑偡丅枩桳堷椡壛懍搙偩偗偩偭偨偺偱偡丅懠偵傕僯儏乕僩儞椡妛偱廋惓偡傋偒帠崁偑偄偔偮偐弌偰偒傑偡偺偱塭嬁偼戝偒偄偲尵偊傑偡丅 乮椆乯 栠傞

|