自由落下中の物体には重力が消えている

|

(2019年9月3日) 上に添付した切り抜きはA・ズィー著、松田卓也・二間瀬敏史訳、「アインシュタインのおもちゃ」、TBSブリタニカ、1992年、(p.45)、である。 アインシュタインは一般相対性理論が正しいようだと認められだした頃から各地で講演を依頼されて1907年にひらめいた考えを語っている。このことを紹介した本は多い。「自由落下している物体には重力が消えていることに気がついたことが生涯最高の思いつきである」と言ったようである。表現は思いつきが発見、アイデア、気づきと本によって異なるが内容は変わらない。 この言葉を聞いた聴衆の反応は「何だそんなことか」と聞き流したに違いない。自由落下にある物体が無重力状態になることはニュートン以後の常識であったからである。高所から飛び降りるとフワッと浮くように感じることは誰でも感じることなので不思議ではなかった。 国際宇宙ステーション(ISS)は高度約400kmで地球を周回しているが、自由落下の状態にあることは変わらない。水平方向の速度が秒速8km近くあるのでいつまでたっても地表面に到達しないだけである。そして宇宙ステーションの中では無重力状態になっていることがTV中継で良く判る。

なぜ無重力状態になっているかは今でも重力と慣性力(遠心力)が釣り合っているからと説明されている。

上の切り抜きはニュートン誌別冊「ニュートン力学と万有引力」2009年による説明図(p.91)である。 アインシュタインが生涯最高の思いつきと言ったことは「自由落下状態にある物体は重力と慣性力が釣り合って無重力状態になっている」ことだったのだろうか。もしそうなら、生涯最高の思いつきとまで言うのは何が何でもおかしいことである。 アインシュタインはニュートンに対して敬意を払い過ぎたように思われる。もし、ニュートンの万有引力という力は無かったことに気がついたとでも言えば世間はもっと驚いたであろう。自由落下という現象は加速度運動だけであって力が作用しているのではなかったのである。力が何も作用していないときの運動を慣性運動というならば、自由落下こそ慣性運動なのある。 アインシュタインが気がついたことは次の二つの挿絵ですべて説明されている。

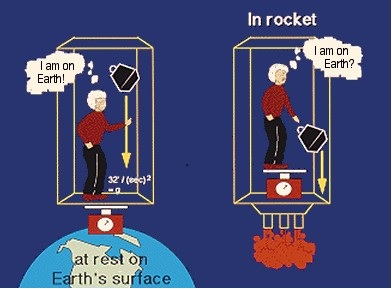

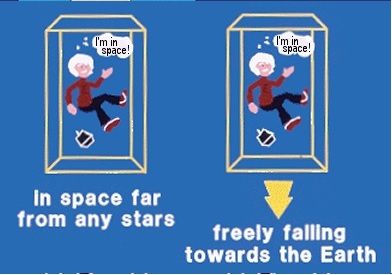

上の図は重力による重さの発生理由を説明している。重さとは重力による加速度を阻止すると発生する慣性力のことなのである。地表面での重力加速度をgとすると質量mの物体の重さはmgである。 下の図が無重力状態の説明図である。重力加速度がgだけある場であっても自由落下していると中にいる人はどの星からも遠く離れた空間にいるのと区別が出来ないことを示している。 万有引力としてニュートンが提示した力は無かったのである。アインシュタインはこのことに気がついて自分が考える時空を表現するために数学者マルセル・グロスマンに相談した。その結果リーマン幾何学を勉強し、アインシュタイン方程式を得た。 (了) 戻る

|